为贯彻落实《关于加快推进教育数字化的意见》《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)》文件精神,探索人工智能通识教育的课程设计、课程内容、教学方法、评估体系、配套资源建设,构建具有大中小贯通的人工智能通识教育理论体系。清华大学计算机科学与技术系人工智能通识教育研究中心于7月25日至7月29日举办了首届清华大中小学人工智能通识教育体系研讨会。此次研讨会由清华大学计算机科学与技术系人工智能通识教育研究中心主办,清华大学附属中学、清华大学附属小学承办,清华大学出版社、北京中教全媒教育科技有限公司协办。会议还得到大圣光华教育集团、普开数据等企业的支持。

会议围绕“新挑战 新课程 新思维”的主题,探讨了人工智能通识教育的发展方向,分享了人工智能通识教育研究成果与实践经验,为推动我国人工智能通识教育的实际落地增添了新动能。会议有来自全国各地人工智能领域专家、学者、大中小学校长以及教师代表两百余人参加。

在开幕式上,清华大学计算机科学与技术系教授、人工智能通识教育研究中心主任马少平代表会议主办方介绍了召开此研讨会的初衷,希望以本次研讨会为契机,凝聚智慧、碰撞思想,为推动我国人工智能通识教育发展贡献力量。清华大学出版社总编辑卢先和在致辞中对清华大中小学人工智能通识教育体系及本次研讨会给予殷切希望。清华大学附属小学副校长梁营章在致辞中鼓励广大教育工作者勇敢承担推进人工智能通识教育的重任。

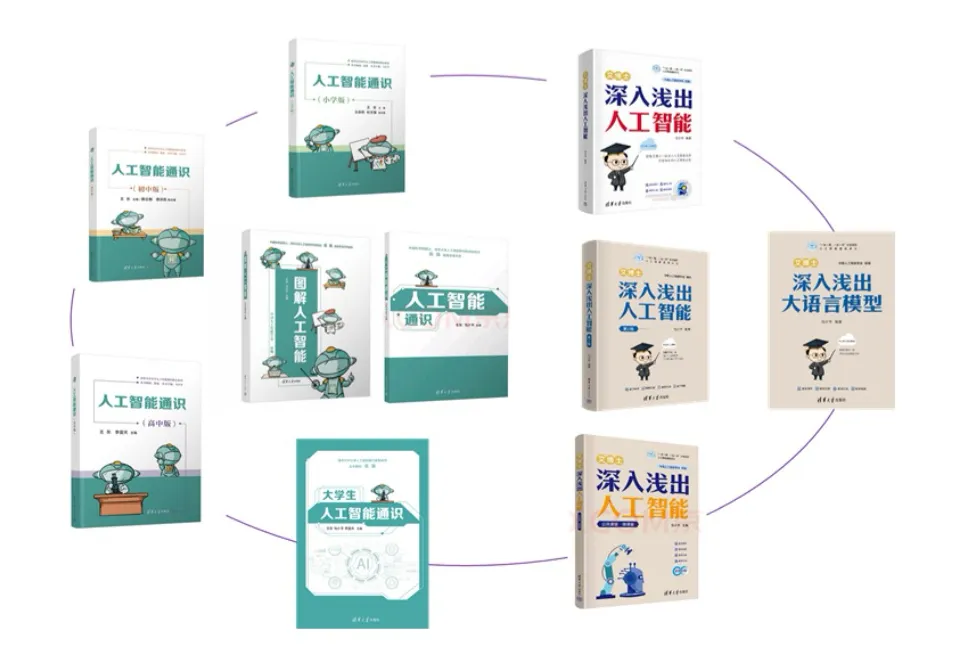

马少平介绍了清华大中小学人工智能通识教育体系研究项目组的工作进展情况。他介绍到,清华大中小学人工智能通识教育研究项目组是由清华大学计算机科学与技术系、清华大学附属中学、清华大学附属小学、清华大学出版社共同成立组建的。在全国范围内召集“研究实践单位”和“教学试点单位”推广通识教育落地。目前已有300余所学校或科学馆所通过了“研究与实践单位”或“教学试点单位”审核,已有大量集团校整体加入。研究组建设人工智能讲师队伍,共享、共建课程资料,分享教学经验和教学成果。讲师队伍中已有181名教师,其中高级讲师25名。同时出版了多本大中小学人工智能通识教材,在国家智慧教育平台等国家级、省市级上线人工智能通识课程等,为全国中小学人工智能通识课提供课程资源。

清华大学国家信息研究中心副研究员、计算机系人工智能通识教育研究中心副主任王东分别围绕《如何上好人工智能通识课》《人工智能发展前沿》两大主题,深入阐释了把握人工智能的高维认知视角的核心意义,并细致论证了其作为基础学科的理论性、普适性与长远性。 他强调人工智能在高度上无天花板,具备模拟并超越人类智能的潜力;在深度上正成为未来科学发展的基座;在广度上将对各行业产生深远影响。针对人工智能的教学实践,他提出了清华“Y形结构”教育体系,即以通识教育为主干,初等教育阶段聚焦素养培育,高等教育阶段侧重跨学科融合创新,并梳理了应用导向、动手实践、拔尖培养及融入信息科技课程等关键教学路径。同时,他强调了人工智能需遵循世界层次性与顺序性认知,深入剖析了大模型的内在逻辑与发展趋势。他举例阐释了当前国内外在不同领域中应用人工智能技术的前沿理论和实例,同时梳理了当前亟待突破的技术挑战和关键问题,为把握人工智能未来发展路径提供了重要的认知框架。

会议还邀请了来自全国各省市大中小学人工智能先行校的专家与一线教师们,聚焦人工智能通识教育的教学实践进行了深度分享。内容涵盖了区域拓展的宝贵经验、人工智能教学工具的有效应用、AI与教育心理学的融合探索,以及基于清华一体化教育体系的人工智能通识课程等丰富的研究理论和实践案例。这些系统呈现的理论思考与实践智慧,不仅生动展示了人工智能通识教育在多元场景下的实施路径与创新成果,更为后续我校优化人工智能通识教育的教学提供了扎实的知识框架与清晰可行的实践方向。

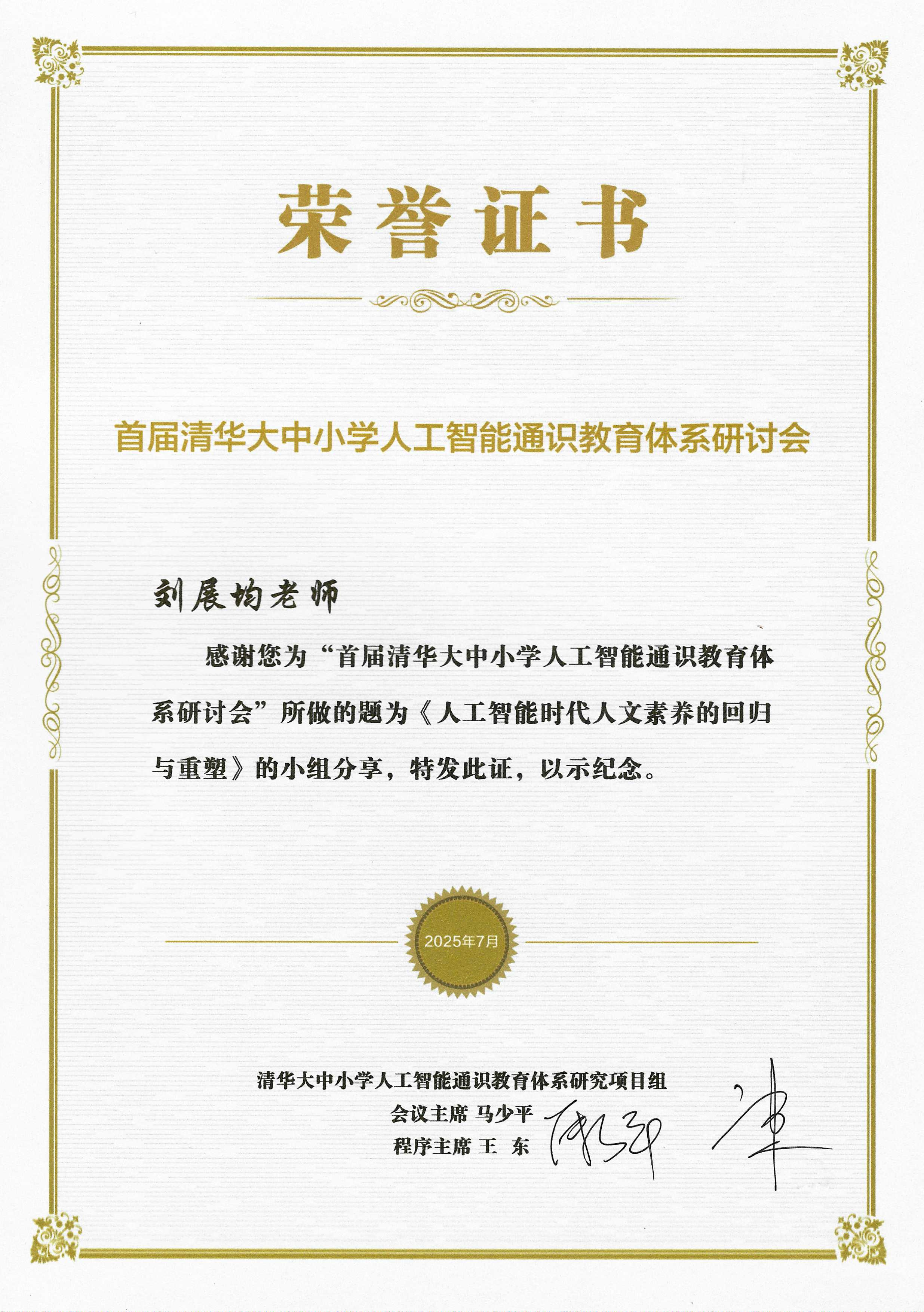

刘展均在大会做题为《人工智能时代人文素养的回归与重塑》分享报告。在报告中首先回顾了人工智能快速发展的现状,指出技术的进步在极大地推动社会变革的同时,也给人文素养带来了新的挑战和机遇。随着人工智能不断渗透到教育、医疗、文化等多个领域,仅仅依靠技术能力已远远不够,人类的综合素养正变得越来越重要。报告中,详细探讨了人文素养的核心价值与现实意义,认为在信息爆炸和自动化程度高涨的今天,批判性思维、道德认知、文化理解等传统的人文素质,是我们保持创造力和人性关怀不可或缺的基础。

Comments NOTHING